Dagli orfanotrofi alla filantropia delle classi più abbienti fino al protagonismo dal basso

Un racconto unico che arriva ai giorni nostri e ancora continua

A Bergamo sono varie le Fondazioni attive in diversi ambiti, in particolare quello sociale, educativo e culturale, ma solo alcune vantano una tradizione secolare. Una di queste è la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo (Fieb), le cui origini risalgono a ormai 5 secoli fa. Fu infatti nel 1532 che San Girolamo Miani diede vita all’Orfanotrofio Maschile, all’Ospitale Laico delle Orfane e alla Casa delle Convertite. Da quell’anno in poi si dipana una lunga storia, che testimonia la costante attenzione verso le persone più deboli ed esposte al rischio di una vita di stenti e ingiustizie.

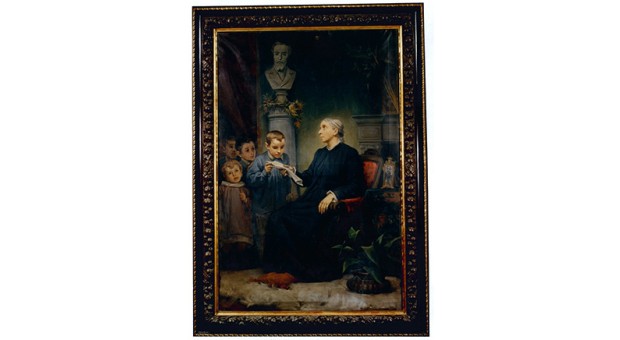

Il racconto attraverso l’arte

Il ricco patrimonio artistico della Fondazione permette di ricostruire il filo conduttore degli Istituti Educativi di Bergamo attraverso la provenienza delle opere o l’identità dei molti personaggi che sono stati protagonisti della sua storia. Non si tratta “solamente” di dipinti ma del racconto di modalità quotidiane con le quali un popolo ha assunto il peso delle emergenze sociali e ne ha fatto una scelta culturale che ha posto al centro i bisogni della società del suo tempo.

La Collezione degli Istituti Educativi costituisce una testimonianza culturale ed è formata da 97 dipinti, tra cui alcuni affreschi strappati e riportati su tela, 8 sculture e varie pergamene. Tra i tanti autori delle opere troviamo anche artisti celebri quali ad es. Andrea Previtali, Andrea Mainardi detto il Chiaveghino, Gian Paolo Cavagna, Francesco Zucco, Giacomo Cotta, Giovanni Raggi, Antonio Cifrondi e Manzù.

Castel Cerreto e la contessa Piazzoni

Naturalmente le opere d’arte sono solo una parte del patrimonio di Fieb, che annovera tra i suoi beni molti immobili e terreni frutto di vari lasciti, tra cui uno dei luoghi più rappresentativi per gli Istituiti: il borgo Cerretano.

Castel Cerreto è una frazione di Treviglio dove si trovavano gli ampi possedimenti della famiglia Piazzoni. Giovanni Battista Piazzoni, rappresentante dell’aristocrazia impegnata economicamente nel settore industriale e proprietario di un consistente patrimonio, amministrò per molti anni gli Orfanotrofi che derivavano dall’iniziativa di San Girolamo Miani e che con Decreto Reale nel 1864 furono raggruppati nel Consiglio degli Orfanotrofi e degli Istituti annessi di Bergamo. Determinante per la storia di Fieb fu Emilia Woyna Piazzoni, la contessa che per tutta la sua vita si prodigò in opere di grande beneficenza, tra cui la fondazione del reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Bergamo e l’istituzione dell’Asilo di Castel Cerreto, destinato ai figli dei contadini locali che lavoravano le sue terre, eretto in memoria del figlio Emilio Costanzo morto in giovane età. Ma la svolta decisiva fu impressa con la decisione di nominare l’Orfanotrofio Maschile di Bergamo quale erede universale di tutto il suo cospicuo patrimonio, costituito anche dai terreni agricoli e dagli stabili a Castel Cerreto e Battaglie, come risulta dal testamento redatto il 9 gennaio 1897.

Il borgo cerretano, che ancora oggi è immerso nella natura e mantiene la struttura e il fascino originari, ha una storia a se stante ben raccontata nel libro di Don Perego dal titolo “Castel Cerreto e Casale Battaglie”. Dalle vicende storiche emergono sia le gesta della nobiltà e dei ricchi proprietari, sia quelle della Società dei Probi Contadini, che riuniva i lavoratori agricoli locali.

Fieb amministra ancora oggi quei possedimenti coniugando le due vocazioni storiche: da una parte la produzione agricola, grazie agli attuali affittuari, e dall’altra la formazione e l’istruzione, grazie alla presenza della “Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare Fondazione Maddalena di Canossa”, che collabora attivamente con gli odierni agricoltori, e l’Asilo fondato dalla contessa, tuttora in attività.

La centralità della formazione

Sin dalla sua istituzione, Fieb ha sempre avuto un ruolo fondamentale in relazione alla prospettiva educativa dei giovani bergamaschi. Le sue trasformazioni sono sempre state legate ai cambiamenti politici e sociali dell’epoca, tanto da poter essere considerata un vero e proprio scrigno di memorie delle vicende storiche, sociali ed economiche e di quelle collegate all'educazione nei territori bergamaschi. La formazione permea la storia degli orfanotrofi e degli istituti che provvedevano sì al sostegno dei bisognosi, ma anche all’educazione e all’istruzione di chi non poteva permettersele. A partire dagli anni ’20 all’interno dell’Orfanotrofio Maschile i giovani orfani imparavano un mestiere attraverso i numerosi laboratori organizzati e supervisionati dalla Congregazione dei Padri Giuseppini del Murialdo: sartoria, meccanica, falegnameria, calzoleria e tipografia. Una delle persone più conosciute formatasi presso i Padri Giuseppini è il poeta Giuliano Donati Petteni che, sebbene orfano solo di madre, ebbe la possibilità di accedere ad un’istruzione che altrimenti gli sarebbe stata preclusa.

Oggi la Fondazione, in continuità con la sua tradizione, prosegue nella missione di promuovere la qualità della vita e di intervenire sulla marginalità sociale attraverso un’opera costante e quotidiana, favorendo le relazioni tra le realtà che operano nel territorio di Bergamo e provincia e la sperimentazione di nuove e incisive forme di azione culturale e sociale.

Simonetta Rinaldi

---

---La Società dei Probi Contadini

Una storia di emancipazione, fuori dall’ordinario

Per approfondire la storia delle istituzioni benefiche bergamasche a favore dell’infanzia abbandonata dal 1500 ai giorni nostri, Fieb ha curato il volume “Pietas ad omnia utilis: Orfanotrofi e istituti educativi nella storia di Bergamo”, scritto dal professore e storico bergamasco Fabio Gatti.

L’opera racconta nel dettaglio le vicende di quattro istituti educativi dalla storia secolare: i due orfanotrofi, femminile e maschile, la Casa del Soccorso e l'Ospitale delle Convertite, poi Istituto del Divin Redentore.